|

||||||||

|

Urwissen wiederentdeckt

Kraftplätze der ZwergePendel, „geistige Kontakte" und Sagen des Wallis führten Pfarrer Emil Schmid zu 10 000 Jahre alten Kultplätzen und Wohnhöhlen mit Idolen, Steinfiguren und Werkzeugen der Megalithkultur: Überreste eines alten Zwergenvolkes, von kleinwüchsigen Menschen, die damals in dem Schweizer Kanton gelebt haben sollenVon Ulrich Arndt

Gespaltene Kiesel und Steine mit deutlichen Einschlagstellen

fielen Pfarrer Emil Schmid ins Auge, als er den Felsüberhang

neben dem Wasserfall erklomm. Nicht wenige einzelne waren es, sondern

so viele, daß dies keine Laune der Natur sein konnte. Vermutlich über

eine sehr lange Zeit hinweg, eventuell mehr als 2000 Jahre lang,

war die offene Höhle bei der Stadt Turtmann im schweizerischen

Kanton Wallis eine Wohnstätte der Steinzeitmenschen gewesen.

Als Schmid die behauenen Steine in der Höhle prüfte, „kamen

mir diese frühen Menschen geistig nahe", so umschreibt

der heute fast 80jährige Altpfarrer seinen ersten geistigen

Kontakt mit den Steinzeitmenschen vor etwa 20 Jahren. „Ich

versprach, ihnen ein Denkmal zu setzen, wenn sie mich hilfreich

bei der Forschung begleiten", berichtet er weiter.

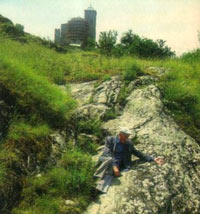

Eine der interessantesten prähistorischen Stätten, an denen Schmid Ausgrabungen machte, ist die Kultstätte bei der Stiftskirche Valeria auf einem Hügel über Sion, der Hauptstadt des Kantons Wallis. Frei schweift der Blick von hier aus weit über das Rhonetal. Ein kleines Felsplateau als höchster Punkt bietet mehreren Menschen Platz. Darunter befindet sich ein Felsüberhang, auf dessen Boden fünf Schalen eingeritzt wurden, die nach Himmelsrichtung und Sonnenstand ausgerichtet zu sein scheinen. Rutschbahnen der „Großen Mutter" Von diesen Schalen führt eine sogenannte Rutschbahn,

wie sie im Alpenraum häufiger anzutreffen sind, etwa fünf

Meter lang den Felsen hinab. Eine zweite, noch längere Rutschbahn

befindet sich in einiger Entfernung auf der anderen Seite des Kultplatzes.

Auch hier wurden in prähistorischer Zeit Schalen eingraviert.

Wie Schmid erzählt, haben sich den Walliser

Sagen zufolge Gruppen des Zwergenvolkes in Höhlen auf den

Berghöhen zurückgezogen und den eingewanderten Bauern

der Mittel- und Jungsteinzeit die Täler überlassen. Eine

Zeitlang hätten die Zwerge noch deren Tiere auf den Almen

gehütet und andere Arbeiten verrichtet. Die Heinzelmännchen-Geschichten

des Wallis sollen darin ihren wahren Kern haben. Durch Isolation

und Inzucht jedoch seien die kleinwüchsigen Menschen der Altsteinzeit

körperlich immer mehr deformiert worden und schließlich

ausgestorben. So jedenfalls interpretiert Schmid eine Zwergengeschichte

des Wallis, nach der die letzten Zwergenfamilien nach hinten gewachsene

Füße gehabt haben sollen. Ähnlich erfolgreich wie

bei den Ausgrabungen auf den Spuren der Zwergensagen scheinen Schmids

Testgrabungen neben Schalensteinen zu sein. An über 15 verschiedenen

Schalensteinen konnte er Faustkeile und andere, von ihm der Altsteinzeit

zugeordnete Werkzeuge finden. Dort entdeckte er zudem Mahlsteine,

die genau in einige große Schalen passen. Eine Verwendung

als „Getreidemühle", wie sie auch in den schwedischen

Sagen um die „Elfensteine" und die darin befindlichen „Elfenmühlen" auftaucht,

liegt daher zumindest bei diesen größeren Schalen nahe. Zwerge als Bildhauer Bereits zwischen 1962 und 1973 waren in Sion bei Bauarbeiten über zwei Meter große antropomorphe Stelen und Menhire aus der Jungsteinzeit und zahlreiche Dolmengräber entdeckt worden. Ihre Verzierungen zeigen eine erstaunliche Kunstfertigkeit der steinzeitlichen Bildhauer. Woher kamen diese Künstler, und wo waren die Vorläufer für diese außergewöhnlichen Megalithsteine, deren Ursprung die Archäologen auf die Zeit zwischen 4000 und 2000 Jahre v. Chr. datieren? Von den Wohnstätten und Werkzeugen, die zur Steinbearbeitung hätten dienen können, haben die Archäologen nur relativ wenige Spuren gefunden. Mit unkonventionellen Methoden wie Pendeln, „geistigen Kontakten" und der Interpretation von Zwergensagen aber könnte Emil Schmid zum Schließen dieser archäologischen Lücke beigetragen haben. Einigkeit über seine Funde besteht in der Fachwelt jedoch nicht, und vielfach werden seine Hobbyforschungen nicht ernst genommen und erst gar nicht überprüft (s. nebenstehenden Kasten zur Seen-Theorie). Sein „intuitives" Aufspüren sowie sein Identifizieren von Steinzeitwerkzeugen zuerst durch die Paßform bzw. das „Gefühl in der Hand" genügt strengen wissenschaftlichen Maßstäben natürlich nicht. So betrachten zum Beispiel die angesehenen Schweizer Archäologen Prof. Alain Galle und Prof. H.-G. Bandi die meisten Funde Schmids als „Launen der Natur" und bezeichnen die archäologischen Hypothesen des Pfarrers Schlichtweg als „Unsinn". Lediglich einzelne „Zufallsfunde", wie zum Beispiel eine Obsidianklinge, erkannten sie unter den von Schmid bei dessen Besuch vorgelegten Objekten als echte Werkzeuge aus der Steinzeit an.

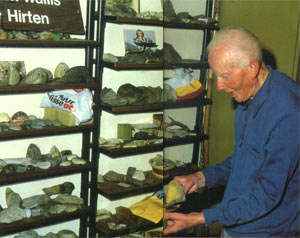

Differenzierter sehen dies Archäologen, welche

die gesamte Sammlung von Schmid in Brig begutachtet haben. Nur

wenige Bearbeitungsspuren machen manchmal die Faustkeile und andere

Steine als Werkzeuge kenntlich, und mitunter werden diese Formen

erst als künstliche, von Menschenhand erzeugte Gegenstände

erkannt, wenn man mehrere Steine der gleichen Form und mit den

gleichen Bearbeitungsspuren und Abschlagkanten findet oder vor

Augen hat. Die geringe Bearbeitung aber ist ein typisches Merkmal

für die sogenannten Geröllgerätekulturen der Altsteinzeit

und noch für den Übergang zur Mittelsteinzeit etwa um

8000 v. Chr. So erkennen etwa der Kantonsarchäologe des Wallis,

Francois Wible, Silvester Nauli vom Rätischen Museum in Chur

(inzwischen verstorben) und die englische Professorin für

Archäologie und Anthropologie in Cambridge, Janice Stargardt,

mindestens die Hälfte der von Schmid ausgegrabenen Funde als

echte Werkzeuge und Kultidole aus der Steinzeit an und halten eine Überprüfung

der Fundstätten durch sorgfältige Ausgrabungen sowie

die Katalogisierung und Dokumentation der bisherigen Funde Schmids

für dringend erforderlich. All dies aber geschah bisher nicht.

Hat Schmid mit seinen unkonventionellen Methoden

nun tatsächlich eine bisher weitgehend unbekannte Steinzeitkultur

im Wallis entdeckt? Seine Funde stellte er jedenfalls vorsorglich

in einer Stiftung dem Oberwallis zur Verfügung. Zur Zeit lagern

die Objekte im Spital von Brig, wo Schmid als Altpfarrer noch seelsorgerisch

tätig ist. Gern zeigt er Interessierten die Funde, führt

sehr anschaulich die Funktionsweise der Steinwerkzeuge vor, und

schnell spürt man seine besondere Begeisterung für die

Archäologie. Bildquellen: ©Ulrich Arndt |

|||||||||||||||

Für weitere Informationen beachten Sie auch die Partnerlinks

Bitte beachten Sie:

Die Informationen dieses webs sind journalistische Aufbereitungen des

jeweiligen Themas und ersetzen keine medizinische Beratung. Bei

gesundheitlichen Problemen und Erkrankungen suchen Sie bitte zuerst einen

Arzt oder Heilpraktiker auf. |

|

|

| |

Home |Impressum |Datenschutz | Links | Bücher

& Seminare | Suche | | Heilmittel | Alchemie | Diagnose | Therapien | Selbsthilfe & Ernährung | Spiritualität & Wissenschaft | Urwissen | Denken & Handeln | Freizeit | |

| © horusmedia.de Ulrich Arndt Rechtliche Hinweise |

|

Bitte beachten Sie: Die Informationen dieses webs sind journalistische Aufbereitungen des jeweiligen Themas und ersetzen keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Problemen und Erkrankungen suchen Sie bitte zuerst einen Arzt oder Heilpraktiker auf. Ausdrücklich sei zudem darauf hingewiesen, dass in Artikeln eventuell beschriebene Methoden, Therapien, Hilfsmittel und Nahrungsergänzungen lediglich Hinweise und Verfahren einer alternativen, esoterischen oder traditionellen Erfahrungs-Heilkunde darstellen und keine Heilmittel und anerkannte Therapieformen im Sinne der heutigen Schulmedizin sind. copyright - Urheberrecht Rechtliche Hinweise Die Urheberrechte sämtlicher Texte liegen, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Ulrich Arndt (im Folgenden der Autor genannt). Inhalte dürfen nur zu Informationszwecken und nicht zum Verkauf oder zur Verbreitung zu gewerblichen oder politischen Zwecken verwendet werden. Kein Artikel, kein Auszug aus einem der Texte, keine Grafik oder Bild dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Autors in irgendeiner Weise vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden. Ohne schriftliche Einwilligung des Autors dürfen die Datenbank oder Teile von ihr auch nicht in von Datenverarbeitungsanlagen verwendbare Sprachen übertragen oder übersetzt werden und dauerhaft gespeichert. Ausgenommen hiervon sind nur Vervielfältigungen, die technisch zum Zwecke des Einblicks in die Datenbank unumgänglich sind und nur vorübergehend vorgenommen werden. Die Urheberrechte an Bildern und Grafiken liegen manchmal beim Autor, manchmal bei den Zeitschriften, in denen die Artikel erschienen sind, oder bei Dritten. Jegliche Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Markenrecht Alle in Artikeln eventuell erwähnten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen Eigentümer. Verwendungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Marken- und Rechteinhabers. Links Einige Seiten dieser Website enthalten Links zu externen Websites. Diese Links ermöglichen Ihnen den Zugang zu weiteren Informationen bestimmter Themen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle zum Zeitpunkt der Verlinkung übernimmt der Autor keine Verantwortung und Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Haftungsausschluss Der Autor hat die Informationen der Artikel nach seinem Stand des Wissens zum Zeitpunkt der Entstehung des Artikels und mit journalistischen Sorgfalt erstellt. Sollten sich dennoch unvollständige, fehlerhafte oder illegale Informationen eingeschlichen haben, so bittet der Autor um Entschuldigung, übernimmt aber keinerlei Haftung. Mit den Artikeln dieser Website sind keine Angaben und keine Gewähr zur Eignung der darin enthaltenen Informationen für einen bestimmten Zweck verbunden. So übernimmt der Autor keine Gewährleistung und Haftung im Zusammenhang mit jeglicher Nutzung der Informationen auf dieser Homepage, und in keinem Fall kann er haftbar gemacht werden für besondere oder indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenem Gewinn oder sonstige Handlungen, die aus Nutzung der Informationen resultieren. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht mehr oder nicht mehr vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. |

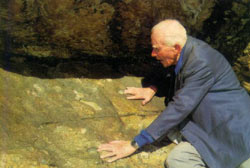

Auf

dieser Fels-„Rutschbahn" bei Sion sollen Steinzeitmenschen

zu kultischen Zwecken hinabgeglitten sein

Auf

dieser Fels-„Rutschbahn" bei Sion sollen Steinzeitmenschen

zu kultischen Zwecken hinabgeglitten sein